11 - 12 Nov

Puskesmas Tompe Kab. Donggala

11 - 12 November 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Materi Perhitungan teknis SPM Kesehatan Bencana dan Krisis kesehatan (kiri) dan Perhitungan Analisis Risiko (kanan) di Puskesmas Tompe”

Pertemuan ini berlangsung selama dua hari yang berfokus untuk mempelajari dan berdiskusi terkait Sistem Pelayanan Minimum (SPM) Kesehatan dari perspektif bencana dan krisis kesehatan. Peserta yang mengikuti sekitar 12 orang yang terdiri dari staff KTU, dokter IGD, dan penanggung jawab program kesehatan masyarakat. Metode pengajaran yang diberikan secara on-site dan melalui virtual. Peserta akan mendapatkan 3 sesi materi selama dua hari yaitu (1) Kebijakan dan Indikator SPM Kesehatan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt; (2) Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh dr. Bella Donna, MPH; (3) Perhitungan teknis SPM oleh Madelina Ariani, MPH.

Rabu, 11 November 2020

Pada pertemuan pertama Happy R Pangaribuan, MPH menyampaikan hasil survei awal ceklis SPM kesehatan bencana dan krisis kesehatan di Puskesmas Tompe. Dari penjelasan Kepala Puskesmas, SPM Kesehatan pennaggulangan krisis kesehatan masih baru bagi mereka. Namun kalau SPM kesehatan secara umum, sudah menjadi perkerjaan sehari - hari puskesmas. Demikian halnya dengan program - program terkait penanggulangan bencana dan krisis kesehatan, puskesmas Tompe belum memiliki tim khusus bencana dan struktur organisasi saat bencana. Selama ini penanganan bencana yang dilakukan hanya pada fase tanggap darurat dan itu dilakukan berdasakan tugas dan fungsi masing - masing bidang. Pasca bencana gempa lalu, puskesmas dibantu oleh Yayasan YSTC untuk penanganan gizi darurat.

Selanjutnya pemaparan materi Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh dr. Bella Donna. Pada sesi awal materi, dr. Bella menunjukkan kurva pandemic COVID-19. Dari kurva terlihat jelas pandemic COVID-19 belum berakhir dan kasus masih meningkat setiap harinya. Mengapa penting puskesmas menyusun dokumen disaster plan? Dokumen ini akan membantu puskesmas dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan termasuk saat pandemi sekarang ini. Pada dokumen puskesmas disaster plan akan tercantum kebijakan, profil puskesmas (singkat), analisis risiko, struktur organisasi saat bencana, pembagian tugas, fasilitas dan SOP. Artinya sudah ada dokumen sebagai panduan puskesmas yang operasional saat melakukan penanganan bencana dan krisis kesehatan. Dalam sesi ini juga peserta melakukan penugasan analisis risiko dan sistem pengorganisasian. Dari hasil analisis risiko didapatkan 3 jenis bencana yang dihitung yaitu bencana banjir, gempa dan COVID-19.

Kamis, 12 November 2020

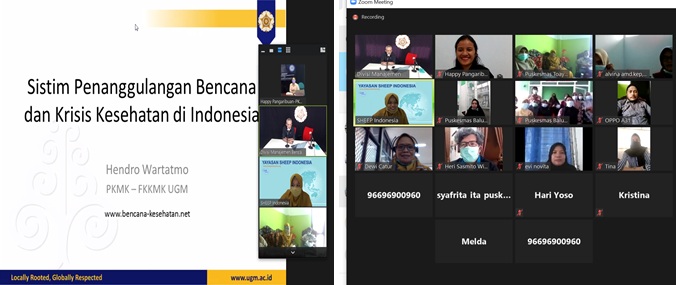

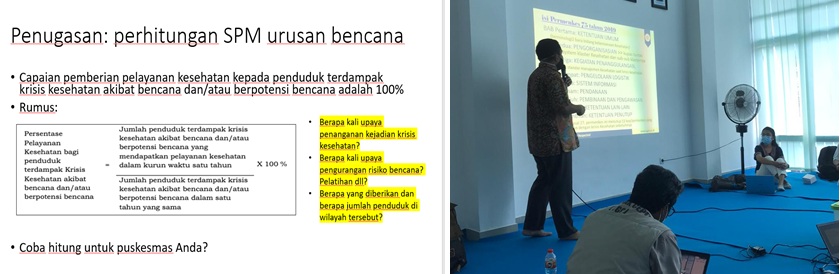

Hari kedua materi diawali oleh pemaparan mengenai regulasi terkait standar pelayanan minimum di Puskesmas oleh apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid., ada tiga peraturan menteri yang dipresentasikan yaitu Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang SPM dan Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang Krisis Kesehatan. Fokus materi presentasi ada pada regulasi terakhir dimana regulasi ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk puskesmas dalam memenuhi indikator SPM meskipun dalam situasi bencana atau krisis kesehatan. Pada sesi ini juga disampaikan contoh bagaimana Puskesmas dapat berkontribusi dalam perhitungan teknis SPM krisis kesehatan dan KLB yang dibutuhkan provinsi, walau definisi operasional dari komponen - komponen perhitungan masih perlu didiskusikan dengan Dinas Kesehatan Propinsi lebih lanjut. Sesi selanjutnya adalah analisis risiko dan HVA yand disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH., di sesi ini pemateri mengajak partisipasi aktif dari peserta workshop untuk menentukan risiko yang menjadi prioritas penanggulangan krisis kesehatan di wilayah kerja puskesmas Tompe dan memberikan penjelasan mengenai alur informasi dan pembuatan peta respon. Kemudian sesi dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) sesuai dengan risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

Pada pembahasan RTL, peserta workshop dari puskesmas Tompei menyebutkan adanya kejelasan mengenai logistik, obat - obatan, tenda, kendaraan, selimut, air, peralatan pertolongan pertama, air kemasan botol, tenda pengungsian, tenda pelayanan medis, makanan/minuman untuk kesiapsiagaan maupun penanggulangan krisis kesehatan terkait dampak gempa, sementara untuk COVID-19 mereka menyebutkan diperlukan kejelasan mengenai APD, obat - obatan, vaksin, swab, rapid, hand sanitizer, pemeriksaan berkala, masker, vitamin, cairan antiseptik untuk dapat dibahas dalam dokumen kesiapsiagaan bencana puskesmas (puskesmas disaster plan), untuk bahan habis pakai diharapkan mekanisme dan SOP pengadaan via kemitraan dan pengajuan ke dinas Kesehatan menjadi potensi sumber daya yang perlu dipetakan dan didokumentasikan di rencana yang akan disusun.

Reporter : Happy R Pangaribuan dan Gde Yulian Yogadhita

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

13 - 14 Nov

Puskesmas Toaya Kab. Donggala dan Puskesmas Tawaeli Kota Palu

13 - 14 November 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penugasan struktur organisasi saat bencana oleh Puskesmas Toaya (kiri) dan Pemaparan Materi Kebijakan SPM Kesehatan Bencana dan Krisis Kesehatan (kanan)”

Pertemuan ini berlangsung selama dua hari yang berfokus untuk mempelajari dan berdiskusi terkait Sistem Pelayanan Minimum (SPM) Kesehatan dari perspektif bencana dan krisis kesehatan. Peserta yang mengikuti dari Puskesmas Toaya 12 orang dan dari Puskesmas Tawaeli 8 orang. Peserta terdiri dari staff KTU, dokter IGD, dan penanggung jawab program kesehatan masyarakat. Metode pengajaran yang diberikan secara on-site dan melalui virtual. Peserta akan mendapatkan 4 sesi materi selama dua hari yaitu (1) Kebijakan SPM Kesehatan Krisis Kesehatan di Daerah oleh Alfina A.Deu, SKM, M.Si – Kepala UPT P2KT Dinkes Prov. Sulawesi Tengah; (2) Kebijakan dan Indikator SPM Kesehatan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt; (3) Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh dr. Bella Donna, MPH; (4) Perhitungan teknis SPM oleh Madelina Ariani, MPH.

Jumat, 13 November 2020

Pada pertemuan pertama Happy R Pangaribuan, MPH menyampaikan hasil survei awal ceklist SPM kesehatan bencana dan krisis kesehatan di Puskesmas Toaya dan Puskesmas Tawaeli. Sebelumnya puskesmas Toaya tidak mengirimkan hasil survei, sehingga ceklis survei ini ditanyakan langsung kepada peserta Puskesmas Toaya. Puskesmas Toaya sudah pernah mendapatkan pelatihan terkait dengan manajemen bencana kesehatan dan dalam pelatihan tersebut mereka sudah menyusun struktur penanggulangan bencana dan krisis kesehatan serta sudah melakukan perhitungan analisis risiko bencana secara umum. Berbeda dengan Puskesmas Tawaeli, pengetahuan terkait manajemen bencana kesehatan belum pernah mereka dapatkan. Namun kedua puskesmas tersebut belum mengetahui dan memahami terkait dengan SPM penanggulangan krisis kesehatan. Puskesmas Toaya dan Puskesmas Tawaeli memiliki bidang matra dalam pelayanan sehari - hari. Bidang matra tersebut yang bertanggungjawab menjalankan program terkait dengan bencana dan krisis kesehatan di puskesmas. Puskesmas Tawaeli sudah memiliki Tim Gerak Cepat (TGC).

Alfina A.Deu, SKM, M.Si menyampaikan kinerja puskesmas sangat berperan pada pencapaian SPM krisis kesehatan di provinsi. Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan diatur dalam Permenkes No 4 Tahun 2019. SPM Krisis kesehatan terbagi dua yaitu SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. SPM provinsi akan melaksanakan pelayanan kesehatan terdampak krisis akibat bencana dan pelayanan kesehatan KLB provinsi. Dimana program pelayanan kesehatan terdampak krisis akibat bencana dan pelayanan kesehatan KLB juga ada di Puskesmas. Data - data dari puskesmas inilah yang dikumpulkan oleh dinkes provinsi, karena puskesmas yang memiliki wilayah kerja.

Selanjutnya pemaparan materi Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh dr. Bella Donna. Sesi ini membahas empat outline presentasi yaitu situasi terkini terkait dengan pandemi COVID-19, manajemen risiko, komponen puskesmas disaster plan dan adaptasi kebiasaan baru. Pelayanan puskesmas pada era pandemic COVID-19 harus memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai puskesmas menjadi klaster baru pandemi COVID-19. Semakin tinggi kapasitas yang dimiliki oleh Puskesmas dalam manajemen risiko maka risiko bencana akan semakin rendah. Dalam komponen puskesmas disaster plan tercantum hal - hal apa saja yang perlu disiapkan puskesmas sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Pada outline ini dr. Bella menekankan terkait komponen analisis risiko dan struktur organisasi saat bencana berdasarkan insiden sistem komando. Puskesmas Toaya dan Puskesmas Tawaeli melakukan perhitungan analisis risiko bencana. Berdasarkan kemungkinan kejadian bencana, selain COVID-19, Puskesmas Tawaeli memilih bencana Tawuran antar desa dan Puskesmas Toaya memilih kecelakaan lalu lintas sebagai contoh perhitungan analisis risiko. dr. Bella Donna juga menekankan dokumen puskesmas disaster plan akan sangat membantu puskesmas saat melakukan penanganan bencana dan krisis kesehatan.

Sabtu, 14 November 2020

Hari kedua materi diawali oleh pemaparan mengenai regulasi terkait standar pelayanan minimum di puskesmas oleh apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid., ada tiga peraturan menteri yang dipresentasikan yaitu Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang SPM dan Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang Krisis Kesehatan. Fokus materi presentasi ada pada regulasi terakhir dimana regulasi ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk puskesmas dalam memenuhi indikator SPM meskipun dalam situasi bencana atau krisis kesehatan. Pada sesi ini juga disampaikan contoh bagaimana puskesmas dapat berkontribusi dalam perhitungan teknis SPM krisis kesehatan dan KLB yang dibutuhkan propinsi, walaupun definisi operasional dari komponen - komponen perhitungan masih perlu didiskusikan dengan dinas kesehatan provinsi lebih lanjut. Sesi selanjutnya adalah analisis risiko dan HVA yand disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH., di sesi ini pemateri mengajak partisipasi aktif dari peserta workshop untuk menentukan risiko yang menjadi prioritas penanggulangan krisis kesehatan di wilayah kerja puskesmas Toaya dan Tawaeli dan memberikan penjelasan mengenai alur informasi dan pembuatan peta respon. Kemudian sesi dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) sesuai dengan risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

Pada pembahasan RTL, peserta workshop dari puskesmas Toaya menyebutkan adanya kejelasan mengenai Bahan habis pakai, alat medis minor set, dana transport rujukan, sosialisasi ke remaja, APD, pelatihan BTCLS, Pelatihan program PKPR untuk pendampingan kelompok rentan untuk kesiapsiagaan maupun penanggulangan krisis kesehatan terkait dampak bencana social seperti tawuran, dan peserta workshop dari puskesmas Tawaeli menyebutkan adanya kejelasan mengenai spalk, tandu, tiang infus, sterile handscoen, hacting set, O2 anak, infus set anak, rambu lalin, spanduk himbauan untuk kesiapsiagaan maupun penanggulangan krisis kesehatan terkait dampak bencana kecelakaan lalu lintas (KLL). Sementara untuk COVID-19 peserta dari dua puskesmas tersebut menyebutkan diperlukan kejelasan mengenai APD, face shield, hazmat, hand sanitizer, masker, dana transportasi, Cairan disinfektan, alat tanki semprot, alat pemeriksaan rapid test, TOA, spanduk, poster, leaflet, booth, Pemantauan gizi untuk bayi agar mencegah gizi buruk, Pendampingan bumil risti, memfasilitasi masyarakat agar tidak bayar, pelatihan tentang peningkatan kewaspadaan COVID-19, pelatihan PPI untuk dapat dibahas dalam dokumen kesiapsiagaan bencana puskesmas (Puskesmas disaster-plan), untuk bahan habis pakai diharapkan mekanisme dan SOP pengadaan via kemitraan dan pengajuan ke dinas kesehatan maupun BPBD setempat menjadi potensi sumber daya yang perlu dipetakan dan didokumentasikan di rencana yang akan disusun. Tentu saja dalam RTL juga ditambahkan mengenai manajemen kit untuk penanggulangan krisis Kesehatan seperti peta dasar wilayah kerja puskesmas, pustu, polindes di dua desa tersebut dan alat tulis seperti yang telah diperkenalkan oleh fasilitator saat workshop.

Reporter : Happy R Pangaribuan dan Gde Yulian Yogadhita

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

14 & 16 Nov

Puskesmas Biromaru Kabupaten Sigi

14 & 16 November 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan materi Kebijakan dan Indikator SPM Krisis Kesehatan (kiri) dan Penugasan Struktur Organisasi saat Bencana (kanan)”

Pertemuan ini berlangsung selama dua hari yang berfokus untuk mempelajari dan berdiskusi terkait Sistem Pelayanan Minimum (SPM) Kesehatan dari perspektif bencana dan krisis kesehatan. Peserta yang mengikuti sekitar 14 orang terdiri dari staff KTU, dokter IGD, dan penanggung jawab program kesehatan masyarakat. Metode pengajaran yang diberikan secara on-site dan melalui virtual. Peserta akan mendapatkan 4 sesi materi selama dua hari yaitu (1) Kebijakan SPM Kesehatan Krisis Kesehatan di Daerah oleh Alfina A.Deu, SKM, M.Si – Kepala UPT P2KT Dinkes Prov. Sulawesi Tengah; (2) Kebijakan dan Indikator SPM Kesehatan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt; (3) Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh dr. Bella Donna, MPH; (4) Perhitungan teknis SPM oleh Madelina Ariani, MPH.

Sabtu, 14 November 2020

Pada pertemuan pertama Happy R Pangaribuan, MPH menyampaikan hasil survei awal ceklis SPM kesehatan bencana dan krisis kesehatan di Puskesmas Biromaru. Kepala Puskesmas Biromaru sudah membentuk Tim Gerak Cepat untuk penanganan bencana. Pembentukan tim ini setelah terinspirasi dari pelaksanaan ibadah haji dimana Kepala Puskesmas pernah terlibat sebagai tim kesehatan Ibadah Haji. Tim yang sudah dibentuk belum pernah mendapat pelatihan terkait manajemen penanggulangan bencana. namun tim ini sudah siap ditugaskan jika terjadi bencana. Tim sudah pernah ditugaskan pada bencana banjir. Namun Puskesmas Biromaru belum memiliki struktur organisasi berbasi insiden sistem komando. Khusus bencana, seperti kondisi COVID-19, tim yang banyak turun ke lapangan adalah dari bidang surveilans, pengendalian penyakit, promosi kesehatan dan unit pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas memiliki data bumil, wanita usia subur, ibu hamil komplikasi dan kelompok rentan lainnya di semua wilayah kerja puskesmas yang berpotensi bencana.

Alfina A.Deu, SKM, M.Si menyampaikan SPM Krisis kesehatan terbagi dua yaitu SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. SPM provinsi akan melaksanakan pelayanan kesehatan terdampak krisis akibat bencana dan pelayanan kesehatan KLB provinsi. SPM dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di semua fasyankes termasuk puskesmas dan bisa juga dilakukan kader kessehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target SPM krisis kesehatan.

Selanjutnya pemaparan materi Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh dr. Bella Donna. Sesi diawali dengan pertanyaan dan diskusi bagaimana pengalaman Tim Gerak Cepat Puskesmas Biromaru saat bencana. Peserta menyampailan dalam tim semua bidang terkait disatukan, ada dokter, perawat, bidan, farmasi, surveilans dan promosi kesehatan. Sebaiknya tim tersebut terus dilatih sehingga tim ini bisa menjadi Emergency Medical Team (EMT) type 1 fixed atau mobile. Tergantung pada kapasitas tim. Terkait prosedur dan kinerja tim tersebut juga akan tercantum dalam dokumen Puskesmas Disaster Plan. Di dalam dokumen ini ada komponen struktur organisasi saat bencana, Tim Gerak Cepat akan masuk dalam bidang operasional di struktur. Analisis risiko penting untuk melihat bencana apa yang berisiko tinggi di wilayah Puskesmas Biromaru sehingga berdasarkan bencana tersebut puskesmas dapat membuat skenario penanganan bencana. Artinya dalam komponen puskesmas disaster plan sudah tercantum hal - hal apa saja yang perlu disiapkan puskesmas sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Dalam penugasan Puskesmas Biromaru menghitung analisis risiko bencana Gempa Bumi dan COVID-19.

Senin, 16 November 2020

Hari kedua materi diawali oleh pemaparan mengenai regulasi terkait standard pelayanan minimum di Puskesmas oleh apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid., ada tiga peraturan menteri yang dipresentasikan yaitu Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang SPM dan Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang Krisis Kesehatan. Fokus materi presentasi ada pada regulasi terakhir dimana regulasi ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk puskesmas dalam memenuhi indikator SPM meskipun dalam situasi bencana atau krisis kesehatan. Pada sesi ini juga disampaikan contoh bagaimana puskesmas dapat berkontribusi dalam perhitungan teknis SPM krisis kesehatan dan KLB yang dibutuhkan propinsi, walau definisi operasional dari komponen - komponen perhitungan masih perlu didiskusikan dengan Dinas Kesehatan Propinsi lebih lanjut. Sesi selanjutnya adalah analisis risiko dan HVA yand disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH., di sesi ini pemateri mengajak partisipasi aktif dari peserta workshop untuk menentukan risiko yang menjadi prioritas penanggulangan krisis kesehatan di wilayah kerja puskesmas Biromaru dan memberikan penjelasan mengenai alur informasi dan pembuatan peta respon. Kemudian sesi dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) sesuai dengan risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

Pada pembahasan RTL, peserta workshop dari puskesmas Biromaru menyebutkan adanya kejelasan mengenai alat medis, obat-obatan, APD, makanan - minuman, Bantuan makanan bergizi, tenda, lampu senter, alarm gempa, fasilitas untuk nakes (akomodasi), Simulasi, Pelatihan penanganan gizi, Pelatihan tanggap bencana, Pelatihan kedaruratan medis untuk kesiapsiagaan maupun penanggulangan krisis kesehatan terkait dampak bencana gempa, sementara untuk COVID-19 peserta menyebutkan diperlukan kejelasan mengenai APD, alkes, suplemen multivitamin, makanan bergizi, kaca pembatas, Pelatihan tentang gizi, pelatihan khusus COVID-19 /penanggulangan klinis, tenaga epidemiologi untuk analis COVID-19, insentif nakes untuk dapat dibahas dalam dokumen kesiapsiagaan bencana puskesmas (Puskesmas disaster plan), untuk pelatihan- pelatihan diharapkan mekanisme dan SOP pengadaan via kemitraan dan pengajuan ke dinas kesehatan maupun BPBD setempat menjadi potensi sumber daya yang perlu dipetakan dan didokumentasikan di rencana yang akan disusun. Tentu saja dalam RTL juga ditambahkan mengenai manajemen kit untuk penanggulangan krisis kesehatan seperti peta dasar wilayah kerja puskesmas, pustu, polindes di Biromaru dan alat tulis seperti yang telah diperkenalkan oleh fasilitator saat workshop.

Reporter : Happy R Pangaribuan dan Gde Yulian Yogadhita

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

16 & 17 Nov

Puskesmas Donggala Kota

16 & 17 November 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi Penugasan Struktur Organisasi saat Bencana (kiri) dan Pemaparan materi Kebijakan dan Indikator SPM Krisis Kesehatan (kanan)”

Pertemuan ini berlangsung selama dua hari yang berfokus untuk mempelajari dan berdiskusi terkait Sistem Pelayanan Minimum (SPM) Kesehatan dari perspektif bencana dan krisis kesehatan. Peserta yang mengikuti sekitar 17 orang terdiri dari staff KTU, dokter IGD, dan penanggung jawab program kesehatan masyarakat. Metode pengajaran yang diberikan secara on-site dan melalui virtual. Peserta akan mendapatkan 4 sesi materi selama dua hari yaitu (1) Kebijakan SPM Kesehatan Krisis Kesehatan di Daerah oleh Alfina A.Deu, SKM, M.Si – Kepala UPT P2KT Dinkes Prov. Sulawesi Tengah; (2) Kebijakan dan Indikator SPM Kesehatan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt; (3) Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh dr. Bella Donna, MPH; (4) Perhitungan teknis SPM oleh Madelina Ariani, MPH.

Senin, 16 November 2020

Pada pertemuan pertama Happy R Pangaribuan, MPH menyampaikan hasil survei awal ceklis SPM kesehatan bencana dan krisis kesehatan di Puskesmas Donggala Kota. Peserta belum pernah mendapatkan pelatihan erkait dengan SPM penanggulangan krisis kesehatan. Program - program kebencanaan pada fase pra bencana dan pasca bencana belum ada. Pada saat bencana gempa (2018), hanya 25% tenaga keseahtan yang melakukan pelayanan. Sebagian besar tenaga kesehatan terkena dampak bencana dan memilih untuk mengungsi. Puskesmas Donggala Kota juga belum memiliki tim bencana, struktur organisasi saat bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Peserta juga menyebutkan mereka selalu kewalahan dan kesulitan melakukan pelayanan saat bencana. seperti pada kondisi sekarang pandemic COVID-19, tenaga kesehatan terkena COVID-19 dan sudah 3 kali puskesmas menutup pelayanan kesehatan.

Pada pemaparan materi Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan oleh dr. Bella Donna, peserta banyak bertanya terkait koordinasi dengan lintas sektoral khususnya dinas kesehatan kabupaten kota dalam penanganan bencana COVID-19. dr. Bella Donna menyampaikan di dalam dokumen puskesmas disaster plan terdapat komponen struktur organisasi saat bencana. struktur organisasi ini berlaku untuk semua jenis bencana yang terjadi, termasuk bencana pandemi COVID-19. Bidang apa yang harus diaktifkan tergantung dengan jenis bencana. Misalnya pada bencana pandemi COVID-19 yang diaktifkan sub klaster kesehatan operasional, sub klaster kesehatan pengendalian penyakit dan tim promosi kesehatan. Berbeda dengan bencana gempa, semua klaster kesehatan pada bencana gempan penting untuk diaktifkan termasuk sub klaster kesehatan kespro, gizi, dan keswa. Melalui analisis risiko bencana puskesmas bisa mengembangkan skenario penanganan bencana dan krisis kesehatan. Dalam penugasan Puskesmas Donggala Kota menghitung analisis risiko bencana Gempa Bumi dan COVID-19. Di akhir sesi ini Kepala Puskesmas sepakat akan membentuk struktur organisasi saat bencana dan krisis kesehatan di Puskesmas Donggala Kota dan segera akan dibuat SK tim.

Selanjutnya Alfina A.Deu, SKM, M.Si menyampaikan bagaimana kebijakan SPM krisis kesehatan di daerah. SPM Krisis kesehatan terbagi dua yaitu SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. SPM provinsi akan melaksanakan pelayanan kesehatan terdampak krisis akibat bencana dan pelayanan kesehatan KLB provinsi. SPM provinsi bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan pelayanan kesehatan KLB menyangkut standar jumlah kualitas barang/jasa, standar jumlah SDM kesehatan dan petunjuk teknis/tata cara pemenuhan standar. Kinerja puskesmas akan mempengaruhi target pencapaian SPM krisis kesehatan di provinsi, karena puskesmas yang memiliki wilayah kerja pelayanan. Alfina A.Deu, SKM, M.Si menekankan sudah saatnya puskesmas memikirkan dan menyusun segera program penanganan krisis kesehatan dan KLB di wilayah kerja puskesmas.

Selasa, 17 November 2020

Hari kedua materi diawali oleh pemaparan mengenai regulasi terkait standard pelayanan minimum di Puskesmas oleh Apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid., ada tiga peraturan menteri yang dipresentasikan yaitu Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang SPM dan Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang Krisis Kesehatan. Fokus materi presentasi ada pada regulasi terakhir dimana regulasi ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk puskesmas dalam memenuhi indikator SPM meskipun dalam situasi bencana atau krisis kesehatan. Pada sesi ini juga disampaikan contoh bagaimana Puskesmas dapat berkontribusi dalam perhitungan teknis SPM krisis kesehatan dan KLB yang dibutuhkan propinsi, walau definisi operasional dari komponen - komponen perhitungan masih perlu didiskusikan dengan Dinas Kesehatan Propinsi lebih lanjut. Sesi selanjutnya adalah analisis risiko dan HVA yand disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH., di sesi ini pemateri mengajak partisipasi aktif dari peserta workshop untuk menentukan risiko yang menjadi prioritas penanggulangan krisis kesehatan di wilayah kerja puskesmas Donggala dan memberikan penjelasan mengenai alur informasi dan pembuatan peta respon. Kemudian sesi dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) sesuai dengan risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

Pada pembahasan RTL, peserta workshop dari puskesmas Donggala menyebutkan adanya kejelasan mengenai Logistik ibu hamil, obat-obatan, pos darurat, kit manajemen bencana, tenda posko kesehatan, kendaraan operasional, Simulasi, Pengkaderan, materi penyuluhan ke masyarakat, pelatihan teknis: ATLS, ACLS, EKG untuk dokter, pelatihan BTCLS/ PPGD untuk awam khusus untuk kesiapsiagaan maupun penanggulangan krisis kesehatan terkait dampak bencana gempa, sementara untuk COVID-19 peserta menyebutkan diperlukan kejelasan mengenai APD, alkes, suplemen multivitamin, makanan bergizi, kaca pembatas, Pelatihan tentang gizi, Pelatihan khusus COVID-19 /penanggulangan klinis, Tenaga analis COVID-19, insentif nakes untuk dapat dibahas dalam dokumen kesiapsiagaan bencana puskesmas (Puskesmas disaste -plan), untuk pelatihan - pelatihan diharapkan mekanisme dan SOP pengadaan via kemitraan dan pengajuan ke dinas kesehatan maupun BPBD setempat menjadi potensi sumber daya yang perlu dipetakan dan didokumentasikan di rencana yang akan disusun. Tentu saja dalam RTL juga ditambahkan mengenai manajemen kit untuk penanggulangan krisis kesehatan seperti peta dasar wilayah kerja puskesmas, pustu, polindes di wilayah Donggala dan alat tulis seperti yang telah diperkenalkan oleh fasilitator saat workshop.

Reporter : Happy R Pangaribuan dan Gde Yulian Yogadhita

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM